現地メディア向け開発協力プレスツアーを実施

在ウズベキスタン日本国大使館では、2月7日から9日にかけて、ウズベキスタンのメディア向けの開発協力プレスツアーを実施し,新聞・テレビ・通信社6社のジャーナリストとカメラマン9人が参加しました。開発協力プレスツアーとは、現地メディアが日本の開発協力の成果や意義についてまとめて取材する機会を提供することで、裨益国の一般国民への情報発信を強化することを目的として、外務省が行っている事業です。

今回のツアーでは、タシケント市内及びカシカダリア州タリマルジャン地区を訪れ、以下の案件を取材しました。なお、今回は、狭義の政府開発援助(ODA)にとどまらず、日本の公的な協力について広く知ってもらうという観点から対象としたプロジェクトも含まれています。

(1)高効率ガスタービンコジェネレーションモデル事業(平成21年度NEDO省エネモデル事業)(タシケント市タシケント熱電併給所)

(2)タシケント市第2産科病院医療機材整備計画(平成25年度草の根・人間の安全保障無償資金協力)

(3)タシケント東洋学大学日本語教育・日本研究機材整備計画(平成25年度草の根文化無償資金協力)

(4)タシケント法科大学日本法教育研究センター(国立大学法人名古屋大学事業)

(5)アリシェル・ナボイ国立アカデミー・ボリショイ劇場音響、照明及び視聴覚機材整備計画(平成22年度一般文化無償資金協力)

(6)ウズベキスタン合気道連盟におけるJICAシニアボランティアの活動

(7)タリマルジャン火力発電所増設計画(平成22年度有償資金協力)

1日目(2月7日)

1日目は、(1)高効率ガスタービンコジェネレーションモデル事業(平成21年度NEDO省エネモデル事業)(タシケント市タシケント熱電併給所)及び(2)タシケント市第2産科病院医療機材整備計画(平成25年度草の根・人間の安全保障無償資金協力)の視察を実施しました。

案件(1)では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が省エネモデル事業として整備した「高効率ガスタービンコジェネレーション」の設備を取材しました。この設備は、天然ガスによる発電の際に、その排熱をボイラで回収して、蒸気タービンによる更なる発電や、工業用蒸気や暖房用の熱水の供給に活用するというシステムで、取材陣からは、旧来のシステムとの違いや天然ガスの節減状況など、日本の先端技術の成果について熱心な質問が出されました。

案件(2)では、在ウズベキスタン日本国大使館が資金を供与した草の根・人間の安全保障無償資金協力によって整備された産科手術室の麻酔装置や帝王切開の手術機材を取材。同病院の副院長と主任助産師からは、プロジェクト実施後に安全な環境で手術が実施できるようになり、地域の妊産婦の周産期医療に大きく貢献しているとの紹介がありました。

2日目(2月8日)

2日目は、(3)タシケント東洋学大学日本語教育・日本研究機材整備計画(平成25年度草の根文化無償資金協力)、(4)タシケント法科大学日本法教育研究センター(国立大学法人名古屋大学事業)、(5)アリシェル・ナボイ国立アカデミー・ボリショイ劇場音響、照明及び視聴覚機材整備計画(平成22年度一般文化無償資金協力)及び(6)ウズベキスタン合気道連盟におけるJICAシニアボランティアの活動を取材しました。

案件(3)では、在ウズベキスタン日本国大使館が草の根文化無償資金協力として資金を供与して実施された日本語学科の視聴覚教室を中心として日本語学科の各施設を訪問。対応したアブドゥラエフ副学長、オモノフ東洋諸言語文学部長、マトチャノフ日本語講座長からは、本プロジェクトによる供与機材を活用した日本語教育の概要と成果を中心に詳しい説明があり、プレス側からは、ウズベキスタンにおける日本語教育の中心のひとつである同大学での教育の状況や卒業生の就職先、日本の大学との交流などについて質問がなされました。また、日本語を学習中の学生へのインタビューも行われました。

案件(4)では、タシケント法科大学との協力で名古屋大学が運営している日本法教育研究センターを視察しました。同センターでは、名古屋大学から派遣された教員が、タシケント法科大学の在学生の中で志願した学生を対象に、日本語及び日本の法律に関する授業を行っています。取材陣は、タシケント法科大学及び名古屋大学側から同センターに関する詳しい説明を受けるとともに、教員・学生に対して、日本法の特徴やウズベキスタンの憲法・法制度への評価、日本法を学ぶ意義、同センターの今後の活動などについて熱心な取材を行ないました。

案件(5)では、第二次大戦後にウズベキスタンに抑留された日本人が建設に従事し、両国の友好親善のシンボルとなっているナボイ劇場において、日本の一般文化無償資金協力で導入された照明・音響機材を取材しました。訪問時には、ちょうど2日後の公演のリハーサルを行っており、同劇場の壮麗なステージを彩る様々な照明・音響機材がどのように活用されているかを目の当たりにすることができました。プレスからは、ウズベキスタンの誇りであるナボイ劇場でも日本との協力が行われていることを改めて知り、深く感謝したいとの声が聞かれました。

案件(6)では、ウズベキスタン合気道連盟の道場において、JICAのシニアボランティアによる子供たちへの指導の様子を見学・取材しました。取材に応じたハリードフ総裁からは、合気道がウズベキスタンでも年々人気が高まっており、特に子供たちの情操教育に大きく役立っているとの話を聞くとともに、指導中の瀬古シニアボランティアから、ウズベキスタンでの活動の様子や日本人として日本の伝統的な武芸を教授することの意義についてインタビューが行われました。

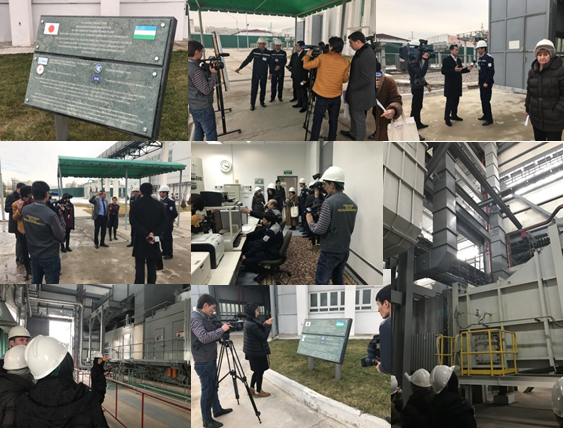

3日目(2月9日)

最終日はタシケントを離れ、トルクメニスタンとの国境に近いカシカダリア州にあるタリマルジャン火力発電所を訪問しました。同発電所は、日本の円借款とアジア開発銀行との協調融資によって、天然ガスによる発電時に、その排熱をボイラで回収しさらに蒸気タービンでの発電を行う「ガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)」という日本の発電設備が導入され、現在2基の試運転が行われています。遠隔地にある発電施設であり、プレス関係者でも普段はなかなか立ち入ることができないため、ノルムミノフ所長はじめ発電所関係者に対して、GTCCシステム導入の意義や省エネ・環境効果といった技術的な話から、ウズベキスタンの他の発電所への導入の可能性やウズベキスタンにおける今後のエネルギー利用のあり方まで、幅広いテーマでの熱心な取材が行われました。

プレスツアー実施後、各テレビ・新聞では我が国開発協力の取り組みが報道されましたが、特に、テレビ「ウズリポート」では、2月17日までに35回に渡って繰り返し放映が行われました。「ウズリポート」以外にも、多くのウズベキスタン国民が視聴・購読するテレビや新聞、インターネットニュースで日本の開発協力プロジェクトが取り上げられ、今回のプレスツアーを通じて、我が国開発協力事業に対するウズベキスタン国民の理解がより一層深まったことが期待されます。

関連リンク(外部サイト)

通信社UzA(2月8日)

「国際協力は成功の要因」

http://uza.uz/ru/society/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-faktor-uspekha-08-02-2017 ロシア語

http://uza.uz/oz/society/amkorlik-muvaffa-iyat-omili--08-02-2017 ウズベク語

同(2月10日)

「有望なプロジェクトの成果」

http://www.uza.uz/ru/business/rezultaty-perspektivnykh-proektov-10-02-2017 ロシア語

http://www.uza.uz/oz/business/isti-bolli-loyi-alar-samarasi-10-02-2017 ウズベク語

通信社Jahon(2月10日)

「日本政府とJICAによる開発協力プレスツアー」(フォトレポート)

http://jahonnews.uz/ru/aktualno/124/30992/ ロシア語

同(2月15日)

「日本政府とJICAによる開発協力プレスツアー」http://jahonnews.uz/ru/aktualno/124/30992/ http://jahonnews.uz/ru/obshchestvo/160/31158/ 露語